この記事では、

効率よく本を読む9つの方法

を紹介します。

どうも、おりき( @oriki_ex18)です。

読書の効率ってなによ?

って思ってます?

「本なんて好きなように読めばいいんだよ」

というのが本音です。

しかし、僕たちの1日は24時間しかありません。

できるだけ少ない時間で

- 一文字でも多く

- 一行でも多く

- 一冊でも多く

読んで成長したいところです。

というわけで、

この記事では効率よく本を読む9つの方法について紹介します。

読書レベル1の初心者にピッタリな方法を用意したので、ぜひ試してみてくださいね。

この記事の目次

読書効率を上げる秘訣は1つ

本の「全体像」を把握する

効率よく読書したいなら、

本の「全体像」を把握しながら読む

のが一番です。

- どんな人が書いた本なのか?

- この本は何を伝えたいのか?

- この本からどんな情報がわかるのか?

といったことですね。

この全体像がぼやけてると、頭に入ってこないし、印象にも残りません。

当然、速く読むことだってできません。

とくに、読書が苦手な人は、全体像を意識して読むだけで、

- 理解度

- 読む速さ

が格段にアップします。

次の項目では、

全体像を把握する

をテーマにしながら、読書効率がアップする9つの方法を紹介します。

読書効率をアップさせる9つの方法

どれも簡単なので、参考にしてみてくださいね。

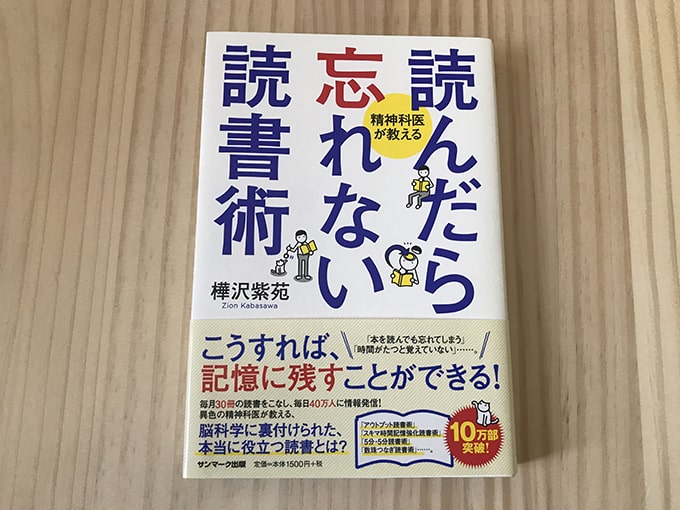

本の帯を読む

本の帯には、

その本の重要なポイントが書かれています。

例えば、この本だと、

毎月30冊の読書をこなし、毎月40万人に情報発信異色の精神科医が教える、脳科学に裏付けられた、本当に役立つ読書とは?

(引用:読んだら忘れない読書術)

と書いてあります。

帯からわかることは、

毎月30冊読書してる精神科医が、脳科学をもとに”忘れない読書術”を教えてくれる

です。

帯を読むだけで、本の全体像が分かりますよね。

これを

- 知ってる

- 知らない

では、読む速さも理解度も大きく変わります。

著者について調べる

本を読む前に、著者について調べるのもおすすめです。

- 性別は?

- 年齢は?

- 経歴は?

- 普段どんな仕事してる?

などです。

どんな人物が書いた本なのか知るだけで、理解度は変わります。

著者が

- ツイッター

- フェイスブック

- インスタグラム

をやってるなら、そちらをチェックするのもおすすめです。

というダイエット本を書いてる著者が、100kgオーバーの女性だったら、

おりき

おりき

って思いますよね。

この育毛剤を使うと、10代の頃のようにフサフサになりますよ!

と育毛剤をおすすめしてる人の頭が、ツルツルだったら、

おりき

おりき

嘘つけー!

このハゲー!

って言いたくなります。

つまり、

どんな人物に言われている言葉なのかを理解しておくだけで、説得力や納得感が変わります。

要約アプリを使う

本の要約アプリ『flier(フライヤー)』を使うと、読書効率がグッと上がります。

僕の場合だと、

- 気になる本を見つける

- flierで要約を読む

- 面白そうなら本を買う

- 本を読む

という感じで、本を購入する判断材料としてflierを使っています。

おりき

おりき

他にも、

- ハズレ本を買うリスクが減る

- 無駄なお金を使わなくて済む

こんなメリットがあります。

要約本を読んだことにより、記憶の下地(内容を理解)ができてるので、

おりき

おりき

という心配も減ります。

読んだ内容をすぐ忘れるって人は、おすすめなので使ってみてください。

flierを使った感想を書いた記事を用意しているので、気になる人は参考にしてみてくださいね。

本の要約アプリflier(フライヤー)を使った感想!評判や口コミ、料金を紹介!

本の要約アプリflier(フライヤー)を使った感想!評判や口コミ、料金を紹介!

本の要約アプリflier(フライヤー)を使った感想!評判や口コミ、料金を紹介!

「マンガでわかる」を読む

知識のない分野を学ぶなら、

「マンガでわかる」は最高の入門書

です。

おりき

おりき

「マンガなんか読んでんのかよ〜」

「ぷぷぷ〜」

って、バカにしながらマウント取ってくる人たちがいますが、気にしなくて大丈夫です。

マンガだから内容が薄いかというと、そんなことはないし、

専門家が重要なポイントだけをギュッと詰めこんで、構成しているので分かりやすいです。

むしろ、サクッと知識を得たいときは、マンガ版を読むのがおすすめです。

あらすじを読む

本のはじめに書かれる『あらすじ』は必ず読みましょう。

基本的に、あらすじには、

その本で著者は何を伝えたいのか?

について書かれています。

- どんな人のために書いたのか?

- なぜ、この本を書こうと思ったのか?

- この本を読むと、どんな情報が得られるのか?

などです。

あらすじ部分を読むと、その本の全体像がハッキリするので、読み飛ばしは厳禁ですよ。

目次を読む

目次を読まない人は多いですが、必ず読みましょう。

各章の見出しを読むだけで、

- どんなことが書いてあるのか?

- 何がわかるのか?

を把握できます。

とはいえ、

目次をバーッと読んでも、本文を読んでる最中に目次の内容なんて忘れてしまいます。

なので、おすすめは、

各章ごとに目次を見直す

という読み方です。

- 1章の目次だけ読む

- 1章を読む

- 2章の目次だけ読む

- 2章を読む

こんな感じ。

「1章では、こんなことがわかるのかな〜?」

くらいの理解度でOKです。

簡単に内容を把握しておくと、スイスイ読み進めることができて、記憶もしやすくなります。

つまらない本は読むのをやめる

読んでいてつまらない本は、読まないほうがいいです。

つまらんなー。と思って読んだ本の知識が役に立つことはありませんし、

そもそも、つまらない本の内容はすぐ忘れます。

- 時間の無駄

- 効率が悪い

- 読む意味がない

ってことです。

お金を出して買ってるので、

「せっかく買ったから読まないと・・・」

って思う気持ちも分かります。

でも、そこはグッと堪えましょう。

次読む一冊が最高の本だと信じて、そっと閉じましょう。

スマホでメモをとる

スマホでメモをとりながらの読書は超おすすめです。

ある程度、サクサク読んでいると内容を忘れてしまうことってありますよね。

書くメモと違って、スマホなら

- 手間がかからない

- メモが汚くならない

- いつでも読み返せる

などのメリットがあります。

おりき

おりき

読書効率で悩んでいる人に多いのが、

じっくり読んで本の内容を100%覚えようとする

タイプです。

ただ、基本的に本の内容を100%覚えられる人はいません。

一生懸命覚えようとするのは、時間がかかって効率が悪くなります。

なので、

10%記憶できれば良い

くらいの気持ちで、大切なポイントをメモしながら、読み進めたほうが効率的です。

もっと言うと、

メモしたポイントは、自分にとって価値ある情報です。

スマホメモを継続すると『価値あるメモ』がどんどん溜まっていく、というメリットにもなります。

音声読書をする

本を耳で聴く『音声読書』もおすすめです。

人間は、

見る(視覚)より、

聴いた(聴覚)ほうが、

記憶しやすいということがわかっています。

例えば、

- テレビCMで流れる音楽を覚えている

- 友達が歌ってた曲を覚えてる

などの経験ってありませんか?

あれがまさに、聴いたほうが記憶しやすい証拠です。

僕の場合、

- 通勤時:音声読書

- その他:普通の読書

といった感じで、状況に応じて読書の方法を変えています。

歩いてるときでも、

電車に乗ってるときでも、

読書時間になるので、かなり効率的かなと思います。

おりき

おりき

まとめ

この記事では、読書効率をアップさせる方法について紹介してきました。

まとめると、

本の「全体像」を把握し、スマホでメモしながらサクサク読みましょう!

という感じです。

ちなみに、僕が読書するときは、

- 著者について調べる

- 要約アプリを使う

- あらすじを読む

- 目次を読む

- メモをとる

この5つは必ず行っています。

1つでも良いのでマネしてみてくださいね。

こちらの記事もどうぞ

本を読むのが遅い…と悩んでいる人は、下記の記事を読んでみてください。

読書のスピードをあげるコツについて解説しています。

【1冊2時間で読める】読書するのが遅いを克服|誰でも速く読める2つのコツ!

【1冊2時間で読める】読書するのが遅いを克服|誰でも速く読める2つのコツ!

コメントを残す